قضايا وكتب

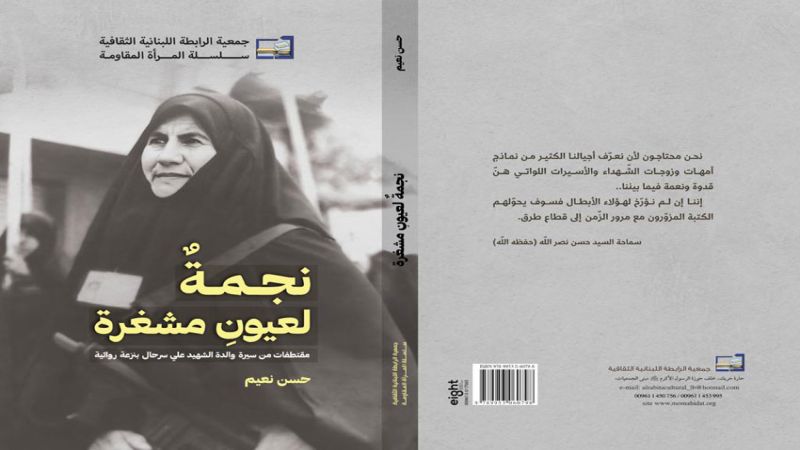

قراءة في كتاب: نجمة لعيونِ مشغرة

قراءة في كتاب

المؤلف: حسن نعيم

العنوان: نجمة لعيونِ مشغرة

مقتطفات من سيرة والدة الشهيد علي سرحال بنزعة روائية

بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1445هـ/ 2023 م، عدد الصفحات 182

إشراف: جمعية الرابطة اللبنانية الثقافية، مشروع التأريخ لدور المرأة في المقاومة

نشر وتوزيع: جمعية الرابطة اللبنانية الثقافية

مراجعة: شوكت اشتي

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فكرة الكتاب، موضوع المراجعة، هامة، وضرورية. هامة، لأنها تُلقي الضوء على مقتطفات من سيرة والدة الشهيد علي سرحال، وضرورية، لأنها توثّق لمرحلة من تاريخ الصراع مع العدوّ الصهيوني. وفي الحالتين، تُبرز أن فعل المقاومة مترسخ في تاريخنا، ومسكون في تراثنا، وحيّ في سلوكنا.

من هنا يأتي إصدار "سلسلة المرأة المقاومة"، لتأكيد هذا المسار المقاوم من جهة، وتوضيح دور المرأة في هذا التاريخ المجيد من جهة ثانية. لذلك فإن الكتاب، وكما يأتي في مقدمته، تلخيص للعديد من القصص النابضة بالحياة، ولسير العديد من الأسر والعائلات، وتحية لكل "أم أو أخ، أو أسيرة، أو جريحة.... كان لها دور مميز، سواء على المستوى التربوي، أم على المستوى التعليمي، أم مستوى تحمّل الصبر وتحملّ المشاق".

وعليه، يمكن القول، إن هذه السيرة النضالية – المقاومة، تتجسد اليوم في جنوب لبنان، وتسطع شمسها فوق أرض فلسطين، وفي قطاع غزّة الصامدة والمقاومِة لأشرس حرب "عالمية" ضدّ أهلنا في فلسطين وقطاع غزّة. حيث انخرطت المرأة في ميدان الفعل المباشر، لمواجهة العدوّ الصهيوني ومشاريعه التدميرية ومخطّطاته العنصرية، فغدت مقاومتها فعل إيمان، لا تراجع عنه.

توزيع الكتاب وفكرته

يمكن تقسيم الكتاب، موضوع المراجعة، لتسهيل العرض، إلى أقسام أربعة: الأول، لمحة عن بلدة مشغرة وتاريخها، الثاني، إطلالة على مراحل الطفولة لوالدة الشهيد، الثالث، متابعة طفولة الشهيد ومسار حياته وعلاقته بوالدته، الرابع، إطلالة على بطولات المقاومة.

أما فكرة الكتاب، وكما يوضّح المؤلف، فقد تبلورت بذورها الأولى مع "صحيفة العهد الأسبوعية، الناطقة باسم حزب الله"، إذ كانت صفحة "سيرة الشهداء ذاكرة المقاومة"، تلقى المزيد من الاهتمام والمتابعة. ومن وحيها، كانت سيرة الحاجة عزيزة، والدة الشهيد علي سرحال، ودورها المقاوم ضمن "فريق هيئة دعم المقاومة الإسلامية"، وأم لأول شهيد في مواجهة العدوّ في البقاع الغربي، ومربية لابن اختها الشهيد القائد كمال بيز، وربطتها أوثق العلاقات بالشهداء القادة، محمد بجيجي، ورضا الشاعر، وأبي علي شهلا...

قمر مشغرة

جذر كلمة مشغرة، يُقابله في العربية "ثُغر". والمعنى الأصيل دفقَ وتفجَّر. واسم البلدة في العربية، والآرامية، يعود إلى "شغرت المياه"، بمعنى غزرت، أو كانت سريعة التدفق والانحدار. من هنا مشغرة غزيرة بالمياه المتدفقة، فهي تحتوي على اثنين وأربعين، نبعًا.

ووالدة الشهيد هي عزيزة محمد سرحال (1938)، ابنة هذه البلدة، المعروفة بتاريخها العريق الموغل في القِدم، وأرضها المعطاءة، وموقعها المُعلق على سفح جبل نيحا، وأكتاف سد القرعون. الطفولة في تلك الأيام، لم تكن تعرف "ترف اللهو"، إلا بما أتاحته الطبيعة، وعطاءاتها الخيّرة، وثمارها اللذيذة. والألعاب كانت مبتكرة بما يتناسب وطبيعة المكان وتقديماته... ومرافقة الأهل في عمل الحقول، من الطقوس، في القرى، خاصة في أيام المواسم، والحصاد، ومحطاته المتنوعة. لذلك كانت، منذ صغرها ترافق الأهل في كلّ مراحل هذا العمل، وكأنه "قدر يومي"، مما جعلها تتعرف على الأرض بأطيافها، وعصافيرها، وطيورها، ونباتاتها...

طفولة القرية

كان "مجتمع القرى يحتفي بكثرة الأولاد"، لأن "رزق الولد يولد معه"، وقد بلغ محصول "مصنع البيت"، عند الأهل، تسعة أولاد، وخمس بنات، وأربعة صبيان، ما عدا الذين ماتوا، أثناء الولادة، أو بعدها، ممّا جعل الحياة صعبة وقاسية.

اشتهرت والدة الشهيد بالهمة العالية، والمقدرة على التحمل، ومعايشة المعاناة اليومية في العمل الزراعي، سواء الشخصية، أو الجماعية. خاصة وأن حياة الفقر جذورها عميقة، وتراكماتها تاريخية منذ العهد العثماني، والسفر برلك، إلى الانتداب الفرنسي.

تسرد عزيزة، أم الشهيد، أن أول عمل مأجور لها، ساهم في تعميم الفرحة على الأخوة والأهل أيام العيد. لأن وضعهم المادي لم يكن يسمح بشراء ثياب العيد. لكن الأجر الذي حصّلته من عملها، استطاعت من خلاله أن تؤمن للإخوة مستلزمات فرحة العيد وبريقه. ولأنها البكر، كان والدها يعتمد عليها، ويشاورها في شؤون الزراعة والمحاصيل.

لم تستطع التسجيل في المدرسة، أولًا، لأنها "يد عاملة"، وثانيًا، لأن الوالد لم يكن يمتلك رسوم التسجيل، وثمن الكتب والدفاتر. غير أن والدتها درّستها القرآن في المنزل، فتعلمّت التجويد، وتعمّقت لديها "النزعة الروحية"، و"الثقافة القرآنية" من عم والدتها، الشيخ إبراهيم فخر الدين، العالم الكبير العائد من النجف الأشرف، والذي تسلم إمامة البلدة.

الزواج في القرية

كان التعرف على الزوج محمد سرحال، دون عناء، أو مواعدة، أو مراسلات، لأنه كان يراها على البيدر، وفي عمل الحقول، ولأنه كان مزارعًا. وقد وافقت على الزواج على "مضض"، والعمل كان صعبًا في البيت، والحصاد، وما يستلزمه العمل الزراعي، ومساعدة الأهل. وقد انتقل الزوج للعمل في بيروت، بشكل متقطع، وهذا ما ساهم في بناء بيت للأسرة.

كان الزواج في القرية، حافلًا بالمراسيم والاحتفالات التي تمتد لأسبوع. لكن سرعان ما امتلأ البيت بالأولاد، أربعة صبيان (أكرم، قاسم، علي، خليل)، وبنت اسمها إكرام. والتربية كانت صعبة، ومستلزمات الحياة قاسية، لأن تربية الأولاد محكومة بالتعب، والشقاء، والدموع.

الشهيد طفلًا

كان علي مُلاصقًا لأمه، بشكل دائم، ولا يبتعد عنها، أو يُفارقها، وعندما وقعت في الجبل، وهي حامل بعلي، لم يُصدق أحد أنه بقي حيًا. وقد حلمت يومًا حلمًا مزعجًا، زاد خوفها، وقلقها عليه، وعاطفتها تجاهه.

في صغره، كان كثير الحركة، والصخب، يملأ البيت شغبًا. غير أنه سريع البديهة، دائم التلفت إلى ما حوله، كأنه يبحث عن شيء افتقده، وإخوته يلقبونه "غنوج أمه"، معترضين على مساحة الحركة التي كانت مُتاحة له. كما أنه كان محبوبًا من رفاقه، لدرجة أن كانت مساعدته لهم غير معهودة بالنسبة لعمره.

ومن الملاحظ أن عليًا كان يرافق والدته إلى مجالس العزاء العاشورائية، ويتأثر كثيرًا، ويصنع سيفًا خشبيًا، ويقول: "أنا علي الأكبر يا أمي". وهو متسامح، ومحب للتضحية، ومساعدة الآخرين. ومع الوقت أخذت علاقته بالوالدة، تنحو منحى آخر، يتجاوز عاطفة الأمومة، ليغدو عاطفة هي مزيج من الحنان والاعتزاز برجولته المبكرة، ونخوته الحارة، وشجاعته التي ليس لها حدود، ومواهبه جعلت الأم أكثر انجذابًا إليه فامتلك عقل الأم، وقلبها، وكيانها. وقد ترك علي المدرسة، رغم أنه كان من بين الأوائل، للمساعدة في متطلبات الحياة، فعمل سباكًا، وساهم في الإنفاق على البيت.

مشغرة وفلسطين

منذ الصغر، كانت فلسطين في القلب. تقول والدة الشهيد: نشأنا على حبّ فلسطين، وتجرعنا كأس مأساتها، منذ "نكبة" العام 1948، حيث وصل إلى الضيعة وجوارها العديد من اللاجئين الفلسطينيين، واستقروا في خيام نُصبت لهم على عَجل، وكان صيت الصهيونية وإجرامها قد سبق وصول اللاجئين.

كانت والدة الشهيد ترافق والديها لزيارة اللاجئين على ضفاف نهر الليطاني، وتسمع حكايات المعاناة، وتوطدت العلاقة بين والدتها وأم حسن جبر، إحدى النازحات، واستمعت إلى ما قام به اليهود، خاصة محاصرة مدينة صفد، والاستيلاء على قريتها الحسينية... فتعاظم حبّ فلسطين ونما، وباتت أسماء المدن الفلسطينية لها وقعها في القلب والوعي المبكر، ممزوجًا بالمظلومية، والقهر، والخوف.

اكتوت والدة الشهيد، مع التقدم في العمر بنار الاحتلال الذي كانت تسمع عنه وهي صغيرة، وفقدت عليًّا، أعز الناس، وأدركت بعمق، معنى المعاناة، وأهمية المقاومة وضرورتها.

الاجتياح والنزوح

توقعت الأوساط السياسية حصول الاجتياح، ففي زيارة للإمام موسى الصدر إلى مشغرة، ألقى كلمة حث فيها على مقاومة الاحتلال، مؤكدًا، إن التعامل مع "إسرائيل" حرام، داعيًا لمقاتلة الغزاة بالأسنان والأظافر. وكان الشهيد مصطفى شمران، قد زار مشغرة مرتين، برفقة الشيخ محمد يعقوب، من أجل تأسيس حركة المحرومين، ورعاية بذور المقاومة في البقاع الغربي.

من هنا قاوم الشباب، الذين كانوا بمعظمهم ينتمون إلى المنظمات الفلسطينية، والأحزاب الوطنية، والشباب المؤمن، وبمؤازرة الجيش العربي السوري، قوات العدوّ الصهيوني، وتصدوا لها ببسالة وثبات وقوة.

اقترب القصف من خراج مشغرة، ووسطها، ممّا ترك أثره على الناس الباحثة عن مكان آمن. لهذا اضطرّت العائلة للمغادرة، بأقصى سرعة، بإلحاح من ابنها البكر أكرم، وبعد موافقة الزوج على مضض، فحملوا ما خف وزنه، وغلا ثمنه، والقليل القليل من الأرغفة، وحطوا الرحال عند الأقارب، من آل مظلوم، في بلدة بريتال، البلدة التي فتح أهلها القلوب قبل البيوت، للمهجرين من أماكن متعددة، وأحسنوا الضيافة، رغم ازدياد الأعداد، وقلة المياه. لكن أيام اللجوء متّنت العلاقات بين المهجرين، وساهمت في عدة زيجات بين أبنائهم.

استمر لجوء عائلة الشهيد حوالي خمسة عشرة يومًا، ثم غادرت بريتال، بعد طلب الإذن من الأقرباء، شاكرين حسن الضيافة، وعلى مداخل مشغرة كانت حواجز "الإسرائيليين" وعملائهم، والوضع أشبه بحالة الموات، وقمم الجبال الشامخة المحيطة بمشغرة "مطأطأة الرؤوس"، والسهل بدا مُقفرًا، وعند الوصول إلى البيت كانت آثار العدوان واضحة.

مظاهر من المعاناة

انقسم الناس في مواقفهم من الاحتلال: منهم الرافض بالمطلق، ومنهم من اتخذ مقولة "العين والمخرز" شعارًا له، ومنهم من تبنى مشروع العدوّ كاملًا، ومباشرة وصراحة، كالقوات اللبنانية، والكتائب، ومنهم من انضوى ضمن ميليشيا سعد حداد، المتعامل مع العدوّ الصهيوني بالكامل..

وانضم إلى العملاء "البهائيون"، الطائفة المنشقة عن الإسلام، مؤسسها محمد علي الشيرازي، الذي خلفه حسين المازندراني، الذي توفي في سجن عكا العام 1892، ودفن هناك، وهو المكان الذي يتّجه إليه البهائيون، في صلاتهم، ويتخّذونه قبلتهم. تأسست فرقة البهائيين في مشغرة، بالحيلة، بواسطة الشيخ جعفر الطحان، الذي تزوج من ثلاث نساء في مشغرة، وأنجب، وكتم حقيقته، إلى أن انكشفت عام 1920، بعد وفاته، وكان كارلوس البهائي، رمزهم في مشغرة، ومن الملتحقين بالعدو.

اشتدت معاناة الناس، مع ازدياد الاعتقالات، الأمر الذي فرض على أهل المعتقلين مراجعة الوجهاء والعملاء والنافذين، لإطلاق سراح المعتقلين، غير أن المساعدة كانت مزاجية. وكان اعتقال الشيخ عباس ديبة، صديق ابنها الشهيد علي، مُحركًا للمواجهة، مع العدوّ وعملائه، للمطالبة بإطلاق سراحه. لكن الشيخ، الذي عانى ما عاناه خلال السجن، تمكّن من الفرار من قبضة سجانه.

بدايات المقاومة

إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران، بعث المزيد من الأمل، وجدد تدفق الحياة، فهلّل الناس، وكبّروا، وردّدوا شعارات الثورة، وكلمات الإمام الخميني. كما أن وصول شباب "الحرس الثوري"، إلى البقاع، حرك اندفاعة الشباب، فتم استقبال القادمين بحرارة وحفاوة، وقدم هؤلاء "نموذجًا متدينًا"، وأصيلًا، ورفعوا شعارات الثورة، ومناهضة أميركا والاستكبار العالمي، وتحرير القدس.

إن خيار المقاومة، بالنسبة لوالدة الشهيد، مسألة طبيعية، كونه يُعبر عن الفطرة الإنسانية الرافضة للظلم المتمثل في الاحتلال الصهيوني من جهة، ويُجسد نهج الإمام الحسين من جهة ثانية. من هنا كان الالتحاق بحركة الإمام موسى الصدر. وهذا التوجّه، وافق عليه الزوج بكلّ طيبة خاطر.

الشهيد يخط طريقه

انخرطت والدة الشهيد في التعبئة والتحريض والحث على المقاومة، الأمر الذي ترك أثره الإيجابي على الشباب، ومنهم ابنها علي. التحق علي بمعسكر التدريب في جنتا، قرب مدينة بعلبك، لمدة أربعين يومًا، وعندما عاد كانت الشمس قد لفحته، وزاد نحافة، فاستقبلته بكلّ الحنين، والاشتياق.

في الظاهر عاد إلى مهنته كسباك، غير أنه في الحقيقة، أصبح أكثر صمتًا، وكتمانًا، ولم يكن يبوح، إلا بالقليل القليل للوالدة، عن "أسرار عمله في المقاومة"، ويطلب منها مراقبة الطرقات، ويستضيف في البيت الشباب الملتزم، وهي تقوم بإعداد ما يتوجب تجاههم.

هنا اكتشفت والدة الشهيد أن "المقاومة، وعشق المقاومة، وحب الإباء" هي خيوط الحبل المتين الذي جدل علاقتها بعلي، وكلّ من موقعه، هو على الجبهات، وهي في هيئة دعم المقاومة.

المشاركة المباشرة

نشاط والدة الشهيد جعلها موضع ثقة من القيادة، في البقاع الغربي، وكانت تقوم بإعداد الطعام، ليُنقل إلى مواقع القتال، وتجمع التبرعات، وتراقب الطرقات، وتُلقي الندبيات الحسينية، وتشارك في المخيمات الكشفية... إلى أن تم تكليفها بعمليتين: الأولى في بلدة سحمر، والثانية في عين التينة.

- العملية الأولى: في أحد الأيام، طرق القائد رضا الشاعر، الملقب بـ"أسد المحاور"، باب المنزل، وبعد الحديث كلفها بالذهاب إلى سحمر، لتسليم رسالة. لكن بلدة سحمر مطوقة، ومحاصرة، وممنوع الدخول والخروج منها، بعد المجزرة التي ارتكبها العدوّ وعملاؤه. فكيف يمكن الوصول إلى البلدة؟

بعد تفكير، تذكرت أن ابنة صديقتها نهاد، متزوجة في بلدة سحمر. فقصدتها، وأقنعتها بعد جهد بضرورة الذهاب إلى سحمر للاطمئنان على ابنتها. وكان الطريق موحشًا، وصعبًا، وطويلًا. غير أنهما وصلتا، بعد أن أوقفهما حاجز العملاء، وبعد الاستفسار سمح لهما بالدخول إلى البلدة. عند وصولهما قرب البيت المقصود، وهو لأحد مسؤولي حركة أمل، اعتذرت من صديقتها للاطمئنان على بعض الأصدقاء على أن توافيها سريعًا إلى بيت ابنتها. طرقت الباب، وعندما علمت بنت المسؤول من هي، ومن أرسلها، تفاجأت، وسجلت على ورقة تفاصيل المجزرة التي سقط فيها (12) شهيدًا، و(35) جريحًا. ثم عادت والدة الشهيد وصديقتها، في اليوم نفسه إلى مشغرة، حيث كان ابنها علي والحاج رضا، بالانتظار. فتسلم الحاج الرد، وقام بتوصيله إلى بيروت، وتناقلت وسائل الإعلام أخبار المجزرة ومجرياتها.

- العملية الثانية، كانت أيضًا بطلب الحاح رضا، والمهمّة الوصول إلى بيت الحاج أبو جعفر، في عين التينة، لإخباره بتأجيل الشغل. لكن ما هو هذا الشغل؟ بعد جهد جهيد، وصلت، لكن لا أحد في المنزل، ممّا زاد توترها، وقلقها، فبحثت عن الحاج في كلّ مكان، دون جدوى، حتّى نال منها التعب، فجلست أمام الجامع، وقد اشرفت على القنوط، وإذ بالحاج يحضر، فتهمس في أذنه الرسالة، فتعجب وحمد الله على وصولها، لأن الشغل كان عملية ضدّ العدوّ وعملائه، وعدم التأجيل كان سيؤدي إلى فشل العملية، وإلحاق الخسائر بالمقاومين.

في إطار العمل المقاوم، كان بيت أهل الشهيد الملجأ الآمن، والدافئ للمقاومين، سواء استعدادًا لإنجاز مهمة، أو للاستراحة بعد القيام بمهمة محدّدة. والشهيد علي كان يُهاتف الوالدة بـ"الشيفرة": "ابنك قاسم سيبعث لكم بريدًا من السعودية"، وهذا دلالة على أن "ضيوفًا" سيأتون اليوم إلى البيت. لكن أعين العملاء تراقب وتترصد. ففي أحدى الليالي، وصل للبيت مجموعة من المقاومين، بعد إنجاز مهمة. لكن الوالدة، لاحظت حركة لجيش الاحتلال وعملائه، فتم "تهريب" الشباب، وتوزيعهم، وبالتالي، لم يستطع العدوّ العثور على أي دليل في المنزل بعد تفتيشه. كما كانت والدة الشهيد تقوم بإرسال الطعام إلى المغاور والكهوف، حيث يتواجد فيها المقاومون.

رفيقان نحن

أمست مشغرة بلدة صامدة، مقاومة، بكلّ ما للكلمة من معنى، وباتت أرض البقاع الغربي، مسرحًا للعمليات العسكرية، وتدفق الشباب برفقة قادة شهدت لهم ساحات القتال، بعمق الإيمان، وقوة الصمود والعديد من البطولات.

عمّقت المقاومة الصداقة بين الشهيد ووالدته، وضربت جذورها راسخة في الأرض الطيبة، فتحولت إلى شجرة تتغذى من معين الدم المقاوم.

أحدث الشهيد علي ثورة في البيت، وغيّر مساره، من بيت فلاح بسيط، إلى بيت مقاوم، لا يهاب ولا يلين. وكان علي يصارح الوالدة ببعض الأعمال القتالية، ويُخبرها عن الرفاق والأخوة المقاتلين، وبطولاتهم، ويبوح لها بأسراره الخاصة، وحبه، وأحلامه، والأم رفيقته المؤمنة، والمؤتمنة على الأسرار. بل كانت المُشجعة على السير في طريق المقاومة، والوفاء لـ"نهج الإمام الحسين"، وتوصيه، قائلة: إذا ما "كتب الله لك الشهادة يومًا ما، إياك أن تأتيني مُصابًا في ظهرك".

كانا صديقين معًا، رفيقين معًا، مقاومين معًا، مؤمنين معًا، ومصممين على السير معًا على الدرب الطويل والشاق، دون خوف أو تردّد، أو تراجع، مردّدين معًا: النصر، أو الشهادة.

علي سما شهيدًا

إن للولادة أشكالها المتعددة، ومظاهرها المتنوعة. لذلك فإن الشهيد يُبعث حيًا، رغم أنه يُفارقنا في هذه الدنيا. وإذا كان الفرح بالولادة يبدو مسألة طبيعية، وأمرًا بديهيًا، فإن الشهيد في غيابه الجسدي، يغدو نجمة ساطعة في سمانا، تُلهم المقاومين، تُنير الطريق، تبعث الأمل بغد مشرق وجميل. هذا ما حصل مع استشهاد ابنها علي.

في ليلة العاشر من المحرم عام 1984، قررت المقاومة قصف موقع البراج، جنوب سّد القرعون، الموقع المُحصّن، والمزدحم بالآليات العسكرية على أنواعها، لما كان يولده من أذى للناس، وإهانات على الحواجز المحيطة به. فوضعوا خطة مُحكمة، ونصبوا كمينًا في الجهة التي يمكن للعدو الصهيوني التدخل منها لمهاجمة مواقع القصف الصاروخي للمقاومة، في تلة جابر. وهذا ما حصل، بالتمام، فوقعت معركة طاحنة عند تقدم القوّة المعادية، استمرت ساعتين. في النهاية، قررت المجموعة الانسحاب، وكلفوا أحد المقاومين بالبقاء لإلهاء العدو، وتسهيل الانسحاب وتغطيته.

قام المقاوم بإشغال العدو، وكان يتنقل من خلف صخرة، إلى حفرة، إلى جذع شجرة، إلى أن نفدت ذخيرته، وأصيب، فسما شهيدًا مُضرجًا بدمائه. عندها توقف القتال، وتقدم العدو، وعملاؤه، ليتبين لهم أنه لا توجد إلا جثة واحدة، وليس كما تخيلوا، وتوهموا. الجثة كانت جثة علي سرحال. جن جنونهم، وزاد توترهم، وقاموا بربط الجثة بسيارة عسكرية، من نوع ويلس، وأخذوا يجرونه على الطرقات، إلى أن وصلوا إلى حاجز المطل، عندها قرروا رمي الجثة، وإحراقها. في هذه اللحظة، تقدم كارلوس البهائي، محذرًا من مغبة هذا العمل وعواقبه على العدو، فتراجعوا عن هذا العمل.

من هنا أصبح علي فاتح عهد الشهداء في البقاع الغربي، مُنفذًا وصية الوالدة، أن لا يُصاب في الظهر. كانت الإصابة مباشرة، وواضحة، ووجهًا لوجه، إصابته كانت وسامًا، شهابًا، ضوءًا ساطعًا، يُضيء الطريق باتّجاه المستقبل، وأحلامه.

استقبلت الوالدة الخبر على دفعات، فبادرتهم بالقول: علي استشهد، ففوجئ الجميع بتماسكها ورباطة جأشها، وهدوئها الصافي، ورضاها العميق، وإيمانها الراسخ، وتسليمها بقضاء الله وقدره. كانت الوالدة صامدة كشجرة زيتون، لم تذرف الدمع، أمام الناس، مستعينة بالله. لكنّها بكت الشهيد ليلًا، بحرقة، ولوعة فراق. بكت الابن، والصديق، والرفيق.

الدفن بشروط

كان إيصال الجثمان إلى مشغرة صعبًا، وأخذ وقتًا، نتيجة تضييق الصهاينة والعملاء، الذين حاولوا منع دفنه في البلدة. تدخل مرة أخرى كارلوس البهائي، بطلب من والد الشهيد، وبدأت عملية تفاوض، وصلت، بعد جهد جهيد، إلى الموافقة على الدفن في مقبرة مشغرة، بشرط عدم التجمهر، والاكتفاء بثلاثة، أو أربعة اشخاص بينهم كارلوس نفسه.

وعليه تمت عملية الدفن بصمت، و"هدوء"، ومراقبة عيون العدو. بقيت الوالدة على قبر الشهيد حتّى اقتربت الشمس من الغياب. جلست تخاطبه، وتودع ابن الروح، ورفيق الدرب، وتستحضر مسيرة حياته، منذ لحظة والدته، وتستعيد ذكرياتهما المشتركة، بحلوها ومرها، وبالكثير من التفاصيل واللوعة.

في اليوم التالي، قصدت القبر، وزرعت حوله شتولًا من الورد الجوري، وانهمر الدمع متدفقًا. هل كان الدمع شوقًا، أم حسرة على النفس المسجونة بين الضلوع؟ وراحت تسترجع من الذاكرة، مراحل هذه المسيرة، مع الرفيق، والصديق، والعزيز، وفلذة الكبد، متضرعة إلى الله عز وجّل، أن يغفر له، ويتقبل شهادته، معاهدة الشهيد على العهد والوعد، وعدم التخلي عن المقاومة.

عمليات نوعية

تعددت عمليات المقاومة النوعية، ضدّ قوات الاحتلال وعملائه. وهنا تقدم والدة الشهيد، نوعًا من العرض المُلخص، لمسار هذه العمليات وتطورها. ولعل من أبرزها ملحمتا كفرحونة، وميدون.

في ملحمة كفرحونة، كان الحاج رضا الشاعر قد حصل على موافقة على اقتحام المواقع الصهيونية، والسيطرة عليها في كفرحونة. هذا الاختيار لم يكن صدفة، أو عشوائيًا، أو جزافًا، بل لرمزية هذا الموقع/الحصن، وسطوته، وظلمه.

أعد الحاج، وعلى مدار أشهر، خطة محكمة، ودقيقة. ورغم شدة البرد، وقسوة الطقس، قام أبطال المقاومة فجر يوم 21 شباط العام 1986، بالهجوم. وكانت هذه العملية، أولى عمليات الاقتحام في تاريخ المقاومة الإسلامية.

حقق المقاومون إنجازًا غير مسبوق، والحاج رضا، الذي لم ينسحب إلا بعد أن أمّن انسحاب الجميع، نال الشهادة، وفتح الباب على مصراعيه لسلسلة من العمليات النوعية، والمميزة، ممّا راكم الإنجازات، وصولًا إلى الانتصار الكبير بتاريخ 25 أيار من العام 2000.

أما ملحمة ميدون، القرية الواقعة على بوابة البقاع الغربي من ناحية جنوب لبنان، فكانت معركة مميزة، حيث ذاق العدو، وعملاؤه، اللوعة، وانكشف زيف قوتهم، وبسالة المقاومين الصابرين الصامدين.

عُرف عن أهالي بلدة ميدون سبق المواجهة مع عملاء العدو، ففي العام 1983، حاول العملاء إقامة حاجز على مدخل البلدة الجنوبي، ما أدى إلى اشتباكات مع الأهالي، واستشهد الشاب خليل ماضي، الذي قاد التظاهرة إلى الحاجز، ممّا دفع شقيقه إلى انتزاع سلاح العميل الذي أطلق النار، وقتله مباشرة، الأمر الذي أدى إلى هجوم الناس على الحاجز، وإجبار العملاء على الهرب، وإزالة الحاجز.

بعد تحرير البلدة العام 1985، تحولت منطلقًا لعمليات المقاومة. وتروي والدة الشهيد، مسار التحولات في البلدة منذ العام 1986 حتى 1988، حيث اعتقد العدوّ أن المقاومين الذي نفذوا عملية عند سفوح مزارع شبعا، بتاريخ 26 نيسان 1988، وأدت إلى خسائر في صفوف العدو، بينهم قائد كتيبة في لواء جفعاتي، انطلقوا من البلدة. لذلك قام قادة العدو، وعلى أعلى المستويات، بالتخطيط للهجوم على البلدة، وإزالة ما تبقى منها.

شن العدوّ في الرابع من أيار عام 1988، المصادف ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، هجومًا عنيفًا وواسعًا، شاركت فيه الفرق العسكرية على أنواعها، مروحيات، مدفعية، دبابات، سرية هندسة،... لكن المقاومة كانت بالمرصاد، وجاهزة للتصدي والهجوم، ما أوقع 60 إصابة في صفوف العدو، بين قتيل وجريح، من بينهم كبار القادة الصهاينة، في حين أسر العدوّ أحد المقاتلين، وهو أبو يحيى العنقوني، وارتقى 18 شهيدًا، وأصيب 6 جرحى.

وقد نشرت المقاومة تفاصيل المعركة، وقدمت جريدة "العهد" تحقيقًا مُفصلًا عن المعركة، موثقًا بشهادات بعض المقاومين الذين شاركوا في التصدي، وكان بينهم جرحى.

موسم القطاف

تتابع والدة الشهيد علي سرحال، مسار الحياة في مواجهة الاحتلال، وصولًا إلى التحرير العام 2000، بالكثير من الثقة والاعتزاز. وتُشير إلى مشاركتها، في زيارة إيران، والانخراط في لجان دعم المقاومة.

إلى أن جاء التحرير تتويجًا للطريق الذي عبّده المجاهدون، شهداء، وجرحى. فلولا هذا الصمود المميز، والدماء التي نزفت لري هذه الأرض الطيبة، وتضحيات الشهداء، وجراح الجرحى، وتضحيات الآباء، ومعاناة الأمهات... كيف كان لنا أن نستعيد الأرض، ونعيد خصوبتها، ونجدد زرعها؟ وكيف كان لنا، لولا تلك النفوس الأبية، والتضحيات العزيزة، والآلام العميقة، والمعاناة القاسية... أن ننعم بالحرية؟

إنه طريق التحرير والحرية، نسير عليه بثقة وإيمان، وهو الطريق الذي لا تزال المقاومة في هذه اللحظات العصيبة تُرسي دعائمه، وتقوي بنيانه، ليكون لنا مستقبل يليق بالأحرار.

ومسيرة والدة الشهيد، صورة مصغرة، ومعبرة، عن أسر الشهداء والجرحى، والأسرى، تؤكد لنا أن الفجر قادم، مهما اشتد ظلام الليل. وبطولات أبناء غزّة، والمقاومين اليوم في جنوب لبنان نموذج سيبقى ويستمر

إقرأ المزيد في: قضايا وكتب

26/03/2025

"الروح المجرد" : أحوال أهل التوحيد والعرفان

13/08/2024

قراءة في كتاب : بيادر التعب (2/2)

07/08/2024